久しぶりの蒜山(ひるぜん)

蒜山にアトリエを構えていた画家の指南を受けながら

僕は「モノづくりの種」を育ててきました。

まだ未来に種を蒔くことさえできずにいた(20代の)僕に

肥えた土と種を与えてくれた今は亡き先生との想い出の地

(蒜山高原)を旅しました。

先ずは、

オカズデザインのランチを食べに

蒜山下和の「くど」に。

東京と蒜山を行き来してまでも

オカズデザインのお二人が

蒜山に来た理由がその味から伝わってきます。

白漆の剥がれ(剝がし?)具合が自慢の仕事ぶりに

同調してくれた少数派(オカズデザイン)のお二人(笑)

トレーとしての使い方を考えての同調だったんだ~~~

料理上手は、器使いの名人でもあるんですよね!

※来年12月の東京「カモシカ」(オカズデザイン)

での個展から、蒜山「くど」を巡回することが決まりました。

2020年12月の蒜山では何が食べられるのでしょう?

楽しみです!!!

僕は「モノづくりの種」を育ててきました。

まだ未来に種を蒔くことさえできずにいた(20代の)僕に

肥えた土と種を与えてくれた今は亡き先生との想い出の地

(蒜山高原)を旅しました。

先ずは、

オカズデザインのランチを食べに

蒜山下和の「くど」に。

東京と蒜山を行き来してまでも

オカズデザインのお二人が

蒜山に来た理由がその味から伝わってきます。

白漆の剥がれ(剝がし?)具合が自慢の仕事ぶりに

同調してくれた少数派(オカズデザイン)のお二人(笑)

トレーとしての使い方を考えての同調だったんだ~~~

料理上手は、器使いの名人でもあるんですよね!

※来年12月の東京「カモシカ」(オカズデザイン)

での個展から、蒜山「くど」を巡回することが決まりました。

2020年12月の蒜山では何が食べられるのでしょう?

楽しみです!!!

海辺に暮らしながら考えること

工房からすぐの海(入り江)の小さな波止場が

大潮の満潮時に海に消えてしまうのを見ながら

「(波止場が)できた頃より、湾の海面が40㌢ちかく上がっている・・・」

と、地元の老人がつぶやきます。

地球規模での温暖化が続けば、

気温の上昇とともに

この国の海岸が消えてしまうという仮説まで

現実になる日がくるのかもしれません。

大潮満潮時と台風が重なった10数年前の高潮では、

瀬戸内海沿岸部にも大量の海水が流れ込みました。

(僕の工房でも膝まで浸水)

以来、

台風が来るたびに高潮警報が発令され、

「早めの避難」について論じられていますが、

海面の上昇を抑えるための温暖化対策に取り組まなければ、

災害時に後手を踏む事でしか対処できなくなってしまいます。

山と川と海は連動し、

自然の猛威に人の暮らしがさらされることは、

扇状地や三角州、河原に人が生活圏を築けば

避けられない災害なのかもしれません。

「逃げること」こそ最大の防御。

しかし、

先人の「知恵」(先手)に耳を傾けることを

決して忘れてはいけません。

大潮の満潮時に海に消えてしまうのを見ながら

「(波止場が)できた頃より、湾の海面が40㌢ちかく上がっている・・・」

と、地元の老人がつぶやきます。

地球規模での温暖化が続けば、

気温の上昇とともに

この国の海岸が消えてしまうという仮説まで

現実になる日がくるのかもしれません。

大潮満潮時と台風が重なった10数年前の高潮では、

瀬戸内海沿岸部にも大量の海水が流れ込みました。

(僕の工房でも膝まで浸水)

以来、

台風が来るたびに高潮警報が発令され、

「早めの避難」について論じられていますが、

海面の上昇を抑えるための温暖化対策に取り組まなければ、

災害時に後手を踏む事でしか対処できなくなってしまいます。

山と川と海は連動し、

自然の猛威に人の暮らしがさらされることは、

扇状地や三角州、河原に人が生活圏を築けば

避けられない災害なのかもしれません。

「逃げること」こそ最大の防御。

しかし、

先人の「知恵」(先手)に耳を傾けることを

決して忘れてはいけません。

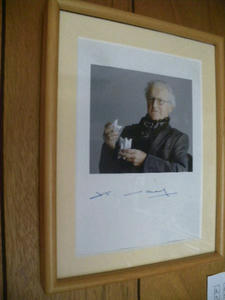

「クロスオーバー(小黒三郎×山本美文)展」2006 アーカイブ(その2)

2006年に、倉敷・ギャラリー幹で開催した

二人展(小黒三郎×山本美文)「クロスオーバー」展より

「山本作品のさりげないおしゃれ」

このギャラリーで開かれる山本美文さんの個展を何度も見てきて、いつか二人で展示してみたいと思うようになりました。今回のクロスオーバー展を呼びかけたのはぼくの方で、山本さんは快く引き受けてくれました。

山本さんの家具の秀作のひとつに、踊り子がひと休みするための三本足の椅子があります。坐ると180度の方角に尻を回転でき、背もたれが肘当てになります。水平線と垂直線と円形からなる構成のバランスが美しく、10数年と使い見てきましたが見飽きません。円形の座板の上には、いつもぼくの新作組み木が飾られるようになりました。多分作者は組み木がここに置かれるとは考えていなかったかもしれませんが、ここに飾られるとぼくの動物たちが映えるのです。

作者の人柄、人格などが作品に表れるというのは、山本さんの作品を使ってきて「なるほど」と思います。単純、素朴、やさしさ、さりげないおしゃれ、そばに居るだけで心休まる作品であり、人柄なのだと もう20年近くおつきあいしてきて思います。これからの山本さんの歩みが楽しみです。

小黒三郎

(二人展の会場入口に掲げられた挨拶文より) 2006年

ただ、作品を分けて並べるだけの二人展にならぬよう、

コラボレーションすることでお互いの作品が

いつもと異なる表情をみせ、

互いに刺激しあえる展示を心がけました。

二人展(小黒三郎×山本美文)「クロスオーバー」展より

「山本作品のさりげないおしゃれ」

このギャラリーで開かれる山本美文さんの個展を何度も見てきて、いつか二人で展示してみたいと思うようになりました。今回のクロスオーバー展を呼びかけたのはぼくの方で、山本さんは快く引き受けてくれました。

山本さんの家具の秀作のひとつに、踊り子がひと休みするための三本足の椅子があります。坐ると180度の方角に尻を回転でき、背もたれが肘当てになります。水平線と垂直線と円形からなる構成のバランスが美しく、10数年と使い見てきましたが見飽きません。円形の座板の上には、いつもぼくの新作組み木が飾られるようになりました。多分作者は組み木がここに置かれるとは考えていなかったかもしれませんが、ここに飾られるとぼくの動物たちが映えるのです。

作者の人柄、人格などが作品に表れるというのは、山本さんの作品を使ってきて「なるほど」と思います。単純、素朴、やさしさ、さりげないおしゃれ、そばに居るだけで心休まる作品であり、人柄なのだと もう20年近くおつきあいしてきて思います。これからの山本さんの歩みが楽しみです。

小黒三郎

(二人展の会場入口に掲げられた挨拶文より) 2006年

ただ、作品を分けて並べるだけの二人展にならぬよう、

コラボレーションすることでお互いの作品が

いつもと異なる表情をみせ、

互いに刺激しあえる展示を心がけました。

「クロスオーバー(小黒三郎×山本美文)展」2006 アーカイブ(その1)

2006年に、倉敷・ギャラリー幹で開催した

二人展(小黒三郎×山本美文)「クロスオーバー」展より

〈出会い〉

東に中央アルプス、北西に御岳山を望む木曽谷の山村にある木工の専門学校に通っていた20年前、糸鋸の練習をしていた友人が毎日のように動物の組み木を切り、自慢しながら僕に見せてくれたことがあります。後(のち)にそれが組み木デザイナー・小黒三郎さんの作品の写し(コピー)であることを知ったのですが、単純化されたその動物たちのなんともいえない愛くるしいデザイン、さらにそれらをパズル化した組み木という発想について、当時連日のように語り明かしていた若き木工の卵たちの間でも羨望の眼差しを持って受け入れられていました。

数年後、倉敷での初個展の折初めて小黒さんと出会い、専門学校時代に憧れた人を前にガチガチに緊張していた記憶だけが残ります。スイス・ネフ社とデザイン契約され、数々の美術館に永久コレクションとして作品が収められ、木工を通して世界中の子供たちに笑顔を贈る小黒さんの姿は、今も「雲の上のひと」という存在に変わりありませんが、初めてお会いして以来、そのデザイン観やものづくりとしての姿勢など教えてもらっています。

僕の20代は、スキーに情熱のすべてをかけ、木工とは無縁の世界からの転職だったため、小黒さんから聞くデザイン観のすべてが目から鱗(うろこ)状態。初個展以来やりとりしてきた手紙やファックスは大切にファイルし、時折読み返しては、ものづくりのヒントを得る僕のバイブルになっています。木工を初めて20年間追い求めてきた「素ゆえに美しいかたち」。この機会にあらためて見つめ直せれば、これほど嬉しいことはありません。

山本美文

(二人展の会場入口に掲げた挨拶文より) 2006年

二人展(小黒三郎×山本美文)「クロスオーバー」展より

〈出会い〉

東に中央アルプス、北西に御岳山を望む木曽谷の山村にある木工の専門学校に通っていた20年前、糸鋸の練習をしていた友人が毎日のように動物の組み木を切り、自慢しながら僕に見せてくれたことがあります。後(のち)にそれが組み木デザイナー・小黒三郎さんの作品の写し(コピー)であることを知ったのですが、単純化されたその動物たちのなんともいえない愛くるしいデザイン、さらにそれらをパズル化した組み木という発想について、当時連日のように語り明かしていた若き木工の卵たちの間でも羨望の眼差しを持って受け入れられていました。

数年後、倉敷での初個展の折初めて小黒さんと出会い、専門学校時代に憧れた人を前にガチガチに緊張していた記憶だけが残ります。スイス・ネフ社とデザイン契約され、数々の美術館に永久コレクションとして作品が収められ、木工を通して世界中の子供たちに笑顔を贈る小黒さんの姿は、今も「雲の上のひと」という存在に変わりありませんが、初めてお会いして以来、そのデザイン観やものづくりとしての姿勢など教えてもらっています。

僕の20代は、スキーに情熱のすべてをかけ、木工とは無縁の世界からの転職だったため、小黒さんから聞くデザイン観のすべてが目から鱗(うろこ)状態。初個展以来やりとりしてきた手紙やファックスは大切にファイルし、時折読み返しては、ものづくりのヒントを得る僕のバイブルになっています。木工を初めて20年間追い求めてきた「素ゆえに美しいかたち」。この機会にあらためて見つめ直せれば、これほど嬉しいことはありません。

山本美文

(二人展の会場入口に掲げた挨拶文より) 2006年

小黒三郎さんとの「お話会」当日の舞台裏

スロウな本屋での「お話会」当日の朝、

一週間後に故郷の鎌倉にもどられる

組み木作家の小黒三郎さんを迎えに

アトリエを訪ねました。

小さな糸のこの周りには、

試作品?や新作?も置かれています。

沢山の作品群に囲まれての生活ぶり。

「毎朝、布団の中で湧き出てくる」と表現される

創作の泉の深さ(エネルギー)には

頭の下がる思いです。

壁には、

1964年に開催された東京オリンピックの

オルガナイザー(デザインのまとめ役)をつとめられた

故・勝見 勝さんの辞世のうたがありました。

1979年、小黒さんの初個展(松屋銀座)の会場で

勝見さんと出会われた小黒さんは、

翌年、ロンドンのヴィクトリア&アルバート王立美術館で

勝見さんが企画された「ジャパンスタイル展」に

「五匹の仔ぶた」を出展されます。

オープニング当日、

美術館を訪れたエリザベス女王が、

暫しその作品の前に佇まれていたという伝説の作品です。

(1943年に発表されたアガサ・クリスティーの推理小説

「五匹の仔豚」を女王はご存知だったのでしょうか?)

同年(1980年)、

小黒さんは、スイス・ネフ社とデザイン契約。

親交の深かった(スイスと倉敷を互いに行き来した)

ネフさんのサインも

アトリエの壁に掛けられていました。

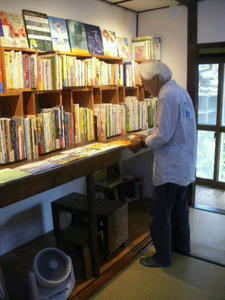

お話会の会場に着くやいなや

絵本に夢中の小黒さん。

なんでも、

1か月後に絵本を出版される予定なのだとか。

お話会の会場には、

プロジェクターがセッティングされ、

二人のための待合室(お隣りさん)まで

準備してくださってました。

会場の脇には、

伝説の作品「五匹の仔ぶた」も展示されていました。

多くの人のお力添えのもと、

夢のような「お話会」(小黒三郎×山本美文)を実現することができました。

無謀ともいえる僕の願いに耳を傾けて下さった

スロウな本屋・店主の小倉さん、

プロジェクターを快く貸し出して下さった宮井さん、

映像をデザインして下さった亀田さん、

展示の構成を担当して下さった横山さん、

小黒さんとの打合せを段取りして下さった高橋さん、

お隣りのスミさん、

他、多くの方々のお力添えあっての夢のような時間でした。

巷で名の知れた「泣き虫木工」は、

口数少なく、

対談しながら涙をこらえることでせいいっぱい・・・

8月の暑い最中、

会場まで出向いて下さった皆さまに心より感謝いたします。

ありがとうございました。

一週間後に故郷の鎌倉にもどられる

組み木作家の小黒三郎さんを迎えに

アトリエを訪ねました。

小さな糸のこの周りには、

試作品?や新作?も置かれています。

沢山の作品群に囲まれての生活ぶり。

「毎朝、布団の中で湧き出てくる」と表現される

創作の泉の深さ(エネルギー)には

頭の下がる思いです。

壁には、

1964年に開催された東京オリンピックの

オルガナイザー(デザインのまとめ役)をつとめられた

故・勝見 勝さんの辞世のうたがありました。

1979年、小黒さんの初個展(松屋銀座)の会場で

勝見さんと出会われた小黒さんは、

翌年、ロンドンのヴィクトリア&アルバート王立美術館で

勝見さんが企画された「ジャパンスタイル展」に

「五匹の仔ぶた」を出展されます。

オープニング当日、

美術館を訪れたエリザベス女王が、

暫しその作品の前に佇まれていたという伝説の作品です。

(1943年に発表されたアガサ・クリスティーの推理小説

「五匹の仔豚」を女王はご存知だったのでしょうか?)

同年(1980年)、

小黒さんは、スイス・ネフ社とデザイン契約。

親交の深かった(スイスと倉敷を互いに行き来した)

ネフさんのサインも

アトリエの壁に掛けられていました。

お話会の会場に着くやいなや

絵本に夢中の小黒さん。

なんでも、

1か月後に絵本を出版される予定なのだとか。

お話会の会場には、

プロジェクターがセッティングされ、

二人のための待合室(お隣りさん)まで

準備してくださってました。

会場の脇には、

伝説の作品「五匹の仔ぶた」も展示されていました。

多くの人のお力添えのもと、

夢のような「お話会」(小黒三郎×山本美文)を実現することができました。

無謀ともいえる僕の願いに耳を傾けて下さった

スロウな本屋・店主の小倉さん、

プロジェクターを快く貸し出して下さった宮井さん、

映像をデザインして下さった亀田さん、

展示の構成を担当して下さった横山さん、

小黒さんとの打合せを段取りして下さった高橋さん、

お隣りのスミさん、

他、多くの方々のお力添えあっての夢のような時間でした。

巷で名の知れた「泣き虫木工」は、

口数少なく、

対談しながら涙をこらえることでせいいっぱい・・・

8月の暑い最中、

会場まで出向いて下さった皆さまに心より感謝いたします。

ありがとうございました。

プロフィール

HN:

山本美文アトリエ

性別:

非公開

最新記事

(12/17)

(10/04)

(05/09)

(01/01)

(06/13)

P R